宗務本院は、東福寺管長統理の下に本派の宗務を統括する組織です。ここでは宗務本院の行事をご紹介いたします。

令和5年9月26日~27日

9/26~9/27の2日間に渡り、寺庭婦人研修会が開催されました。原田融道管長からはお寺を護持していくにあたって、無心で対応していく大事さ、継続して行く大切さなどお示しいただき「頭が低いのは大事なことではあるものの、檀信徒を導いていくにはしっかりと言うべきことは言わねばならない。」と寺庭婦人としての立場をどう考えていけば良いのか指針をいただきました。また本派布教師の岡本師からは、本山で行われている「常楽説法」にて受けてきた数々のお悩み相談を例に、仏教の視点からどのように対応してきたか、寺庭婦人としてはどのように対応すべきなのか、などご法話いただきました。 その他、矢尾治さんによる人気の精進料理研修に加え、今年は健康維持のためのヨガ教室、和尚による中国茶の茶礼など様々な内容の研修・体験をしていただき、今後の寺院運営へと繋げていただきました。

令和5年6月20日~21日

第九十四次定期宗議会が予定通り行われ、令和4年度決算が承認されました。

令和5年6月5日~6日

6年ぶりとなった全国奉詠大会が、三重県伊賀市にて開催されました。原田管長より無財の七施を説いて頂き、我々がどのように生活に臨めば良いのかご垂訓を賜りました。蒸し暑い気候の中ではありましたが、凛として聴いている者まで救われるような奉詠をしていただき、素晴らしい大会となりました。 大会後の余興では、二胡奏者・梁天任氏のうっとりするような演奏もあり、会場は大盛りあがりとなりました。

令和5年5月23日~24日

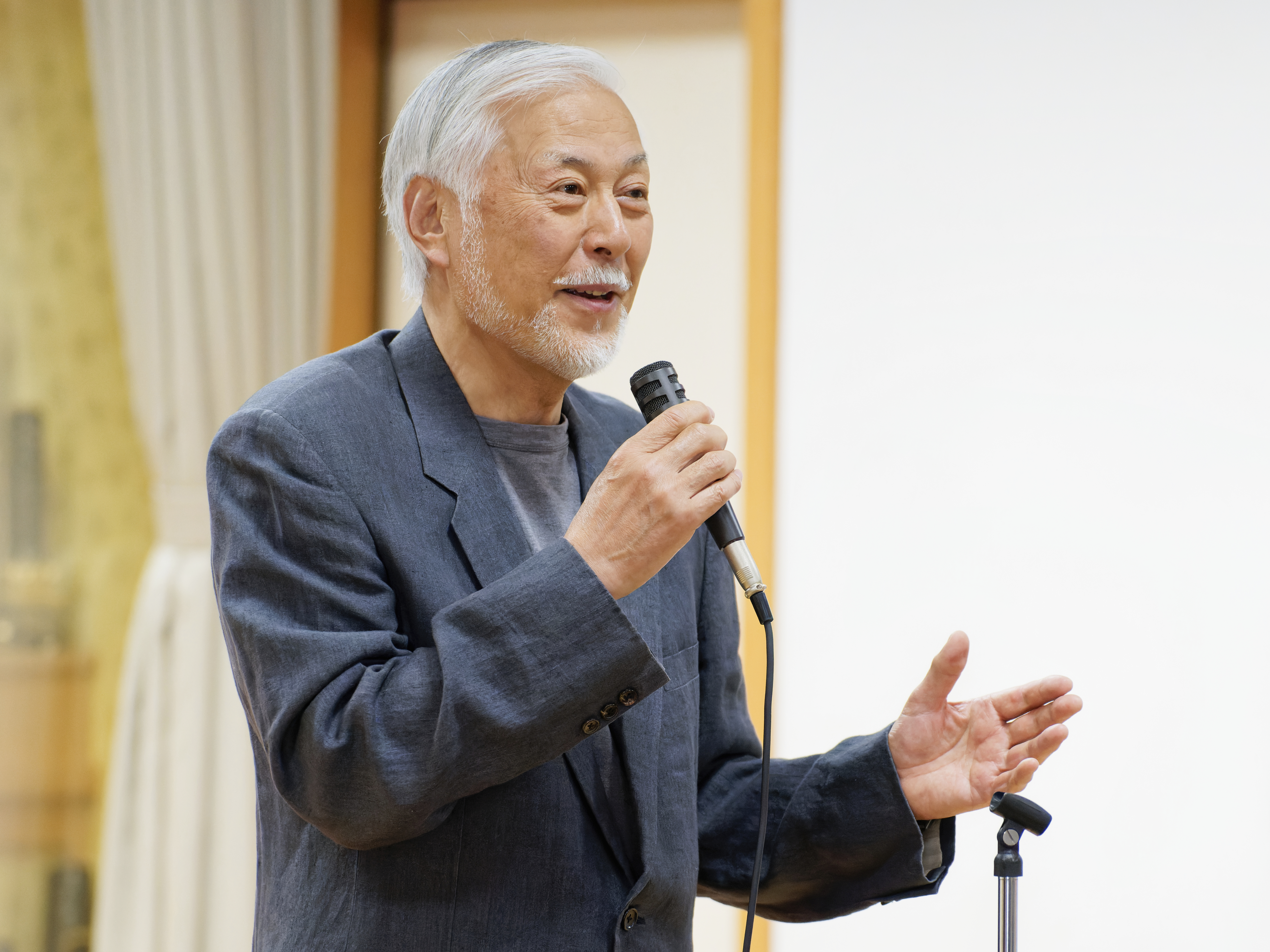

コロナが5類に移行して初めての研修開催となり、多くの総代・役員の方にご参加いただきました。 今年の目玉は俳優・滝田栄さんをお招きしての講演「混迷の時代を生きる」です。 滝田さんはご自身も禅の修行をされており、大変深い視点でのお話を頂きました。 心をこめて念ずれば花開くこと、修養された精神が果報と功徳をもたらすことのありがたさなど説いていただきました。 なかでも「人生は甘渋苦。無様で良いんだ、本当の人間を演じるんだ。」と気づいてからご自身の演技に反映した体験などはとても興味深く、 90分ではとうてい聞ききれない充実した講演となりました。

また、原田管長によるご垂訓や、総長、正法寺・矢岡師によるご法話なども頂き、 研修後は法堂や禅堂など普段入れない堂宇伽藍を拝観していただきました。

重要文化財の禅堂においては、地蔵寺・世永和尚に巡警にあたって頂き、多くの方に警策(眠気など防ぐために肩を叩く棒)を受けていただきました。 来年は、さらに多くの方に参加して頂きたく、内局も充実した企画を準備しております。ご参加頂けるようでしたら、その旨を菩提寺の和尚にお伝えいただき、ぜひ東福寺まで足を運んでいただきたいと思います。内局一同こころよりお待ち申し上げております。

令和5年2月9日~10日

所長会にて報告させてもらいました第9号と第27号の新書式ができましたので、以下よりダウンロードお願い致します。

・臨済宗東福寺派請願書式 新書式.xlsx(123KB)

令和4年9月13日~14日

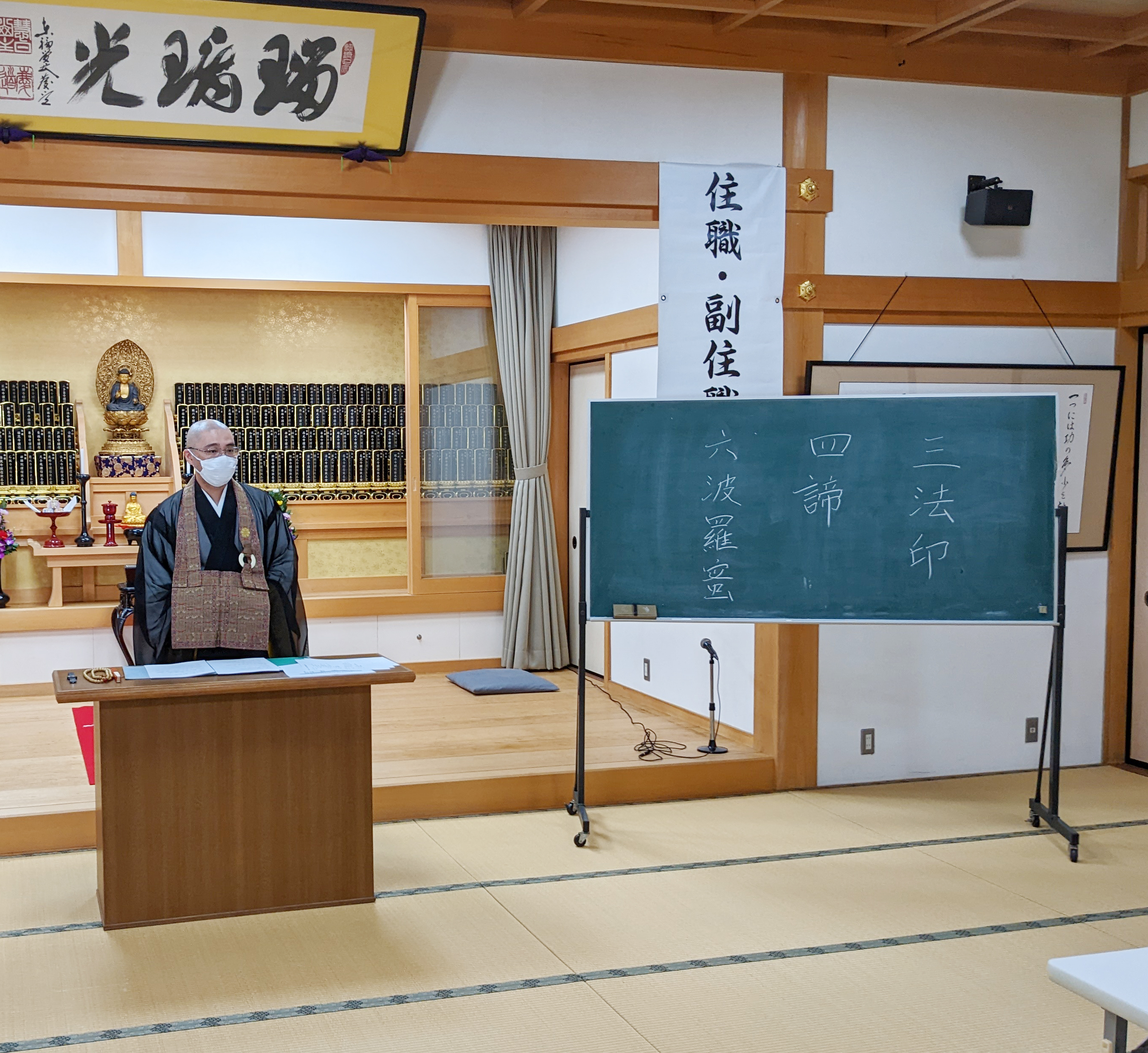

令和4年9月13日(火)~14日(水)、住職・副住職研修会が行われました。開山堂にて拝塔をした後、原田融道管長猊下より、住職として持たねばならない心構えや掃除の作務などから「汚い場所でいると心も荒む。例えば掃除などを通して心を清めていくその自らの姿を檀信徒に見せていくことも大事。また三昧底、無心であるからこそ新しいことができていく。」など、実践的なご垂訓を賜り研修が始まりました。

開山堂拝塔の後、法堂での法式の研修を行いましたが、他派出身の参加者も多く戸惑いもあったようです。

夕刻からは本派布教師・乳峯寺平兮(ひらな)師による法話の研修が行われましたが「僧侶である以上、全員が布教師でなくてはならない。」と厳しく指導いただき、参加者は日々の姿勢を反省させられる内容でした。

2日目には花園大学・佐々木閑先生による「これからの時代における仏教の役割」と題した講演をいただき、会場の大慧殿には多くの僧侶が集まり研鑽を積みました。

今年は東福寺派では数少ない尼僧さんも参加され活発に質疑応答など行われましたが、参加者は様々な角度から住職・副住職としての視点を学ぶよい機会となったようです。

令和4年9月7日~8日

令和4年9月7日(水)~8日(木)、住職・副住職の配偶者である寺庭婦人の研修会が行われました。

初日には本派布教師である西禅寺・白石師に「慈悲・祈りの合掌」のご法話をいただきました。参加者はお寺の役割、相手の立場に立つことの難しさ、寺庭婦人と言えど求道者である大切さなど各々に感じ取っていたようです。

夕方からは東福寺御用達の矢尾治さんによる精進料理講習。飛竜頭(ひろうす)とピーマン料理を教わりながら、手間を掛けることで普段味わえない繊細な食感や味を追求するだけでなく、矢尾治さんの料理に向かう姿から多くのことを学び取っていました。晩の薬石には参加者自身で作ったお膳を楽しみました。

2日目には管長猊下より「子供に悪いことは悪いと伝えるにしても、自分が修行してその正しい姿をしっかり見せていくことも大事。」など本当に今のままでよいか改めて問いかける臨機応変さ、自ら動いていく大切さなど生活の指針を賜りました。

最後に東福寺未生流による華道研修を行い、花によるもてなしや、自由な発想をもつことを学び、参加者からは「もっとやってみたい」との声も多く集まりました。

いつもはもてなす側の寺庭婦人衆ですが、今回ばかりは茶礼も和尚が参加者へおもてなしをしたりと、普段では経験できないことばかり。人数は少ないながらも、各々楽しみながら学び、とても充実した研修を終えることができたようです。

令和4年7月25日~26日

令和4年7月25日(月)~26日(火)、本派の出家者に戒を授ける集団得度式が行われました。

得度式は5年おきに行われるのですが、コロナ感染拡大により2年遅れて今回は7年ぶりの開催となりました。

まだまだコロナ禍中とあって参加者は1名のみでしたが、戒師である原田融道管長より戒を授けられ、「仏弟子となったからには、いろんなものに感謝していくことが大事」との管長お言葉どおり、最後に得度者は父母に報恩の拝を捧げて、式は無事に円成いたしました。

令和4年7月17日

令和4年7月17日(日)、東福寺未生流の夏季講座が行われました。

今回の許状授与者は6名。未生流会長・東福寺派宗務総長の稲葉隆道師よりお祝いの言葉を頂きました。

授与式のあとには講習会にあたって東福寺管長より「禅の生き方」と題してご法話を賜り「指導する者は下の者の規範となるようその背中を見せていくことが大事である」などご垂訓を頂きました。(写真1)

実習は宇野華務長より「おうち時間を 楽しむ いけ花」の講義があり、花材と花器を自由に組み合わせながら花を生け(写真2、3)、最後に実習生らがお互いの作品を見て回って研鑽を積みました。

講習後は山内の霊源院に拝観させていただきました。拝観にご協力いただきました霊源院さまには改めて御礼申し上げます。

令和4年6月27日~28日

令和4年6月27日(月)~28日(火)、全国の東福寺派寺院総代が集う全国総代・恵日会役員研修会が行われました。

27日は原田融道管長のご法話から始まり、シニア生活文化研究所所長・小谷みどり氏による「人生100年時代の生き方、逝き方」の講義を頂きました。シニア世代がどういう生活を送っているのか、どういう対応をしていかねばならないのか等、精緻なデータと共に講話いただき、大変考えさせられる内容でした。

28日は本派布教師・三宅泰慶師によるご法話の後、活発な意見交換が行われて研修会は閉会となりました。

【問い合わせ先】

東福寺派 宗務本院

電話:075-531-5207