本坊庭園(方丈)

方丈とは、禅宗寺院における僧侶の住居であり、後には相見(応接)の間の役割が強くなりました。当初は“東福寺方丈「八相の庭」”という名称でしたが、2014年に“国指定名勝”に登録され、改めて「国指定名勝 東福寺本坊庭園」となりました。

八相の庭

方丈とは、禅宗寺院における僧侶の住居であり、後には相見(応接)の間の役割が強くなりました。当初は“東福寺方丈「八相の庭」”という名称でしたが、2014年に“国指定名勝”に登録され、改めて「国指定名勝 東福寺本坊庭園(方丈)」となりました。東福寺本坊庭園(方丈)は、明治十四年の火災により仏殿、法堂、庫裏とともに焼失しましたが、明治二三年(1890年)に再建され、災禍を免れた三門、東司、禅堂、浴室などの中世禅宗建築とともに、現代木造建築の精粋を遺憾なく発揮しています。内部は、三室二列の六室とし、南面に広縁を設けています。中央の間を室中と呼び、正面は双折桟唐戸としています。

広大な方丈には東西南北に四庭が配され、「八相成道」に因んで「八相の庭」と称しておりました。禅宗の方丈には、古くから多くの名園が残されてきましたが、方丈の四周に庭園を巡らせたものは、東福寺本坊庭園(方丈)のみです。作庭家・重森三玲(1896-1975)によって昭和十四年(1939年)に完成されたもので、当時の創建年代にふさわしい鎌倉時代庭園の質実剛健な風格を基調に、現代芸術の抽象的構成を取り入れた近代禅宗庭園の白眉として、広く世界各国に紹介されています。

沿革

昭和14年6月27日~11月11日に作庭。

昭和11年~13年末までの3年間の日本全国古庭園実測調査を終え、日本庭園史図鑑全26巻を発刊した直後の作品で、従来の日本庭園の意匠形態にはない、独自の新しい発想のもとに作庭された庭園である。各時代全ての庭園意匠を見てきた直後の作品だけに、全てにおいて意欲的な作品に仕上がっている。

本庭の意匠が画期的な形態となった大きな要因が、作庭にあたって唯一の条件として提示された、本坊内にあった材料は、すべて廃棄することなく、もう一度再利用するということであった。これは禅の教えである「一切の無駄をしてはならない」から提示されたことで、これによって三玲の設計は、ある意味において、かなり厳しい制約が課せられたということになる。しかしながら、これらの制約があったからこそ、逆転発想で、日本文化の伝統的な意匠である市松模様が生まれたり、また東側の庭園に見られる北斗七星を表した構成が誕生したのである。まさにリサイクルではあっても、そこに作庭された空間は、従来までの日本庭園からは考えられないほど斬新な庭園が生まれたのである。このような結果となったのも、制約された中の美を最大限に追求した結果であり、禅の修行をしたことのない三玲が、必然的に禅の境地に入る結果となり、まさに不思議な因縁を感じる次第である。

庭園概要

本庭の設計をするにあたって、最初から現在のような庭園設計をしていなかったことが、彼の残した資料などから知ることができる。

最初の計画では、いくつかのラフスケッチが残されており、六方石のような石を組んだ、三玲の郷里の近くにある自然の渓谷で「豪渓」のような景色を伴った意匠も考えていたり、また枯流のようなものを取り入れたりなど、興味深い計画案存在している。そして現在の神仙島石組と京都五山による苔山の意匠形態ができあがってくるのであるが、当初の彼の意図では、現在とは位置を逆に計画したていた事が、彼の書き残したものから知ることができる。当時は、方丈から向かって右側(西)に老木の松が二本あり、これを移植して左側に持っていこうと計画していたのである。ところが移植にかかる費用や枯死するおそれのあるリスクなどから、爾以三師などに強く反対され、結局、現在の姿になった経緯がある。

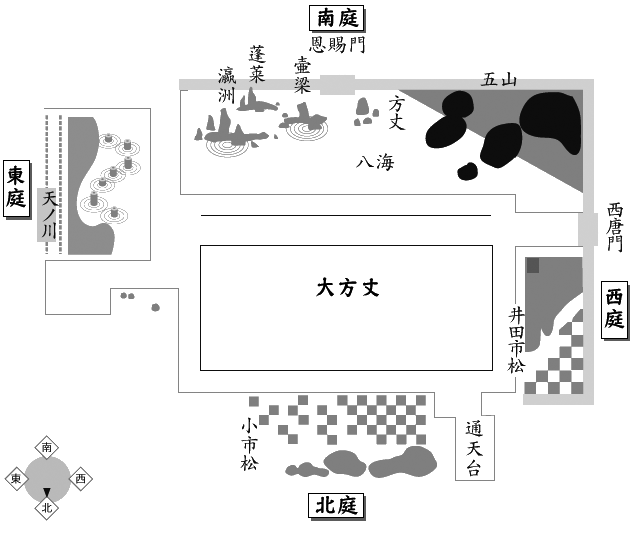

本庭は、東、南、西、北と、方丈を中心とした四方に作られ、それぞれの表現が異なる設計でありながら、全体のストーリーが繋がるような構成となっている。

しかもその構成は、日本庭園における伝統的な様式(枯山水)、手法(蓬萊神仙思想の表現)、意匠(市松模様)などを用いながら、設計されていることがわかる。

四方向に作られた庭園に込められた意匠構成は、東庭が「北斗七星」、南庭には四つの神仙島、京都五山、須弥山、西庭は井田を表した大市松模様、北庭が苔と板石による小市松である。西と北の意匠は市松ということで一つの意匠構成として考えられていたことが、作庭直後の昭和14年12月の京都林泉協会会報誌に書かれていることからわかる。北斗七星、蓬莱、瀛洲、壺梁、方丈、京都五山、須弥山、市松の八つの意匠を盛り込み、これが釈迦の入滅を表す「釈迦八相成道」にもあたることから、「八相の庭」と名付けられた。

以下は各々の庭園様式について纏め上げたものである。

北庭

勅使門から方丈に向けて敷きつめられていた切石を再利用してできあがったのが北庭の小市松模様の庭園である。まさに西庭の大市松を受けてさらに小さな姿となり、そして東北方向の谷に消えていくという表現方法である。

本庭の最初の部分は、西庭の市松を受け継いでいるために、ほぼ正確な市松で配置されているが、程なくしてそれが崩れていき、そして最後はポツン、ポツンと一石ずつ配しながら消えていくという配置構成になっている。この最後に一つずつになるような所は現在のような苔ではなく、白川砂内におかれていたことが、やはり作庭直後の写真を見ると判る。しかもこの白川砂と苔との仕切の線が、三玲が得意とした州浜状の曲線が用いられており、この辺りのコントラストも考えたうえでの設計であったことがわかる。

このようなヒントを思いついたのは、三玲自身が、学生時代に日本画の勉強をしていたことが大いに役立っている。絵画の世界では、境目の部分をぼかすことによって、多彩な表現を試みるが、庭園の世界では、ボカシという表現方法は見当たらないのである。ここに着目できたのも、三玲が絵画の分野で勉強したことが、大いに役だったのである。さらに、東福寺本坊庭園(方丈)を設計する直前まで、日本全国の古庭園実測調査大きな要因といえる。

現状においては、この州浜状に区切られた苔と白川砂の線は、完全に苔に覆い尽くされている。日本庭園で使用する地衣類は、やはり苔が抜きんでた美しさをほこるが、苔の生育条件はとても厳しく、維持するだけでも大変な労力が必要である。ところが東福寺本坊においては、ちょうど真横に谷があって川が流れており、苔の生育に適した空中水分が得られることから、白川砂内にどんどん苔が繁茂していき、その結果、現在のような状態になっている事を付記しておく。しかしながら、現在の情況も大変美しく、苔の中に散らばる板石の風情も捨てがたいものがある。竣工した当初の写真や、設計図、三玲の書き残したものなどは、資料としてしっかりと残されているので、現状がどのように変化していても、ただちに竣工時の姿に戻すことは可能である。そこで現状の苔に覆われた姿を維持していくことも良いなのかも知れないと思っている。

西庭

西庭の大市松模様「井田の庭」は、日本古来から伝えられてきた伝統的な市松模様を、サツキの刈込と葛石の使用によって表現した。

この西庭の意匠は、北庭と同様に、この本坊内に使われていた材料で、敷石の縁石(カズラ石)を再使用してできあがった意匠である。カズラ石や板石は、素材は天然であっても、人が細工してできた材料であり、しかも直線であるために、敷石などの歩く場所などに使う際には好適な材料であるが、自然の山を模した築山や石組、樹木などを植えたところに使うのには、難しいというよりも、通常の庭造りでは考えられない材料であるといってよい。それでも使用しなくてはならなかったことから考え抜いた末に辿り着いた答えが「市松」だったのである。市松は日本の伝統的な紋様であり、桂離宮内の松琴亭の襖や床に使用され、また修学院離宮などの茶席の腰張りに使用されたりなど、雅な文化の中において使用されていたことがわかる。また東福寺山内においても、通天橋を渡りきった奥に普門院(開山堂)内の枯山水部分に、綺麗に描かれた市松の砂紋があり、これを三玲は昭和13年2月に実測していることから、この砂紋による市松の美にも引かれていたことが、彼の記述したものに残されている。しかも普門院内の砂紋の描かれている地割を見てみると、明らかに西庭と北庭部分の地割との関連性があり、ちょうど設計に取りかかる直前でもあったために、普門院の市松砂紋からの影響が最も大きかったといえるのではないだろうか。しかも普門院は、東福寺の開祖である円爾弁圓師であるために、より一層、本坊内においての作庭に用いたと考えるのが本筋ではないだろうか。

ここの地割も斜線上に市松を組み、北側の小市松模様に連続して繋がっていくことを意図して設計されていることがわかる。それをサツキの刈込と白川砂との、はっきりとした色のコントラストを持って表現し、さらに作庭された当時の写真を見てみると、サツキの高さが縁石から3cmほどしか出ていないために、現在とは異なって、大きな市松模様に見えていたのである。そしてそれを斜線上に北側に結びつけていることから、現在のサツキが高くなってしまったものと比較すると、大きく異なっていることがわかる。

またこの西庭の南西の角に自然石で三尊石組があるが、これは東庭の北斗七星による七石、京都五山の五つの山と組み合わせると「七五三」になっていることがわかる。しかも、何れも素材異なる七五三という手法も、それまでの古典庭園にはない手法であるために、七五三表現でさえも、三玲による新しい提示があることがおもしろい。そしてこの事に関しては、彼は一切の記述をしていないために、まさに現場と図面を見ることによって初めて気がつくように配置されており、庭園とは単に観賞するだけではなく、まさに思惟することを求めていることが、本庭が、単にデザインだけを追い求めた新しい庭作りをするという単純な形態ではない、まさに禅的な意味合いを深く持たせた庭園であることがよくわかる。

南庭

特徴的な石組のこと

方丈の南側であるが、ここでは日本庭園における定型的な表現方法である、蓬莱神仙思想を中心とした意匠形態となっている。蓬莱、瀛洲、壺梁、方丈の四神仙島を石だけの構成による四つの意匠で表現した。その中の三神仙島(蓬莱、瀛洲、壺梁)には、6mほどの長い石を、立石とのバランスをとりながら横に寝かせて表現している。このような石の扱い方は、古庭園における意匠では、ほとんど例がない。三玲自身が戦前に実測した庭園の中には、そのような庭園は含まれていなかった。よって、この長石を使用することによって、極度なまでの立石を、この大きな横石によってバランスを保つようにしたところが、従来までの石組手法とは異なる新たな提案であった。これによって、三玲自身の新しい石組手法が確立されたといってよいであろう。それほど彼にとってこの石組のもたらした意味は大きかったのである。彼が古庭園の中に大きな横石が使用されている例を知ったのは戦後のことで、この時の彼の心中は、やはり時代の先端を行く作庭家がいたことに驚きを持ったであろうし、また知らなかったことによる新しい自身の発案が、やはり先端的な造形感覚を持っているのだということを、改めて大いなる自信となって胸中に刻まれたのではないかと考えられることも、あらためて付記しておく。

築山のこと

また南庭内にある築山にも、新しい息吹を吹き込んでいる。従来は自然の山の表現であった苔山を、京都五山として表現したのである。しかもここでは一切石を使用せず、山の大きさや高さによって、造形的な美を追求したのである。また一番奥の築山と、その左側は、できるだけ土塀寄りまでたかさを保ちたかったので、最土塀寄りの部分は、建物からの観賞からは見えないように土留めの石積が成されている。このような手法も実測から得ており、彼にとっての古庭園内における工夫は、自身の作庭において一つ一つが大きな財産になっていることが伺える。

苔と白川砂の仕切

またこの築山のところは、斜線上に苔と白川砂の仕切りが設けられ、このようなはっきりとした直線構成を庭園の中に用いたことも、三玲らしい手法として受け止めがちであるが、これも江戸時代初期に活躍した小堀遠州の表現方法からヒントを得ていることは、容易に想像が付く。遠州は御所内において、切石による直線護岸の方形池や花壇だけの庭園を作っていることなど、相当に進歩的な庭作りをしていたことが知られているが、遠州に対しての果敢な挑戦とも受け取れるのではないだろうか。またこのように斜線による構成のため、次の西側の庭園へと繋げていく動線的な役割も示しており、この手法は、この後続く西側、北側の庭園においても用いられ、本庭の暗示的な線構成とも取れる。

東庭

本庭の拝観は、先ず庫裡から進んでいく。程なくして庫裡と方丈を結ぶ渡廊下があり、そこで大抵の拝観者は左方向を見てハッとするのである。左には方丈の南庭が広がり、そこに存在する大きな石を用いた石組に先ず目が引かれてしまうが、その反対側に目を向けると、そこに広がる狭い空間の中には、反対の南側に見えている空間とは大きく異なる、まさに南側に見えてくる空間が「動」な構成だとすれば、まさに徹底的に省略した「静」の世界を表すかのような構成となっている。

東庭の表しているものは星座の「北斗七星」である。それを円柱、白川砂、苔、背後の二重生垣のみによって表現している。

北斗七星を表す円柱は、山内にある「東司」で使用されていた礎石で、東司の解体修理をした際に、余材として出てきたものである。早い話が廃材であるが、禅の世界では「一切の無駄をしない」という厳格な教えがあり、そこからこの材料を使用して欲しいという、当時の執事長であった爾以三師からの要望を受けて、円柱を天空に浮かぶ星として表現したのである。この円柱を使うという手法は、明治時代~昭和初期にかけて、京都を中心にして活躍した第七代小川治兵衛の有名である。小川治兵衛は、三条大橋や五条大橋で使われていた橋脚を払い下げ、それを使って平安神宮に「臥龍橋」と称して、池に沢飛石のような形で据え、それがあたかも龍の姿に見えてくる面白さを、円柱を使って表現している。さらに池の護岸やまた陸地部分に、伝統的な石組工法と同様に三本の円柱によって石組をするなど、当時としては画期的な手法を考え出して意匠しているのである。北斗七星の写真これはみれいは実測調査によって詳細に調べていたことから、東福寺で円柱を使用して欲しいという願いがあった時は、その使用方法に相当な産みの苦しみがあったといってよいであろう。

しかしそこは、多数の古庭園を実測調査によって得た厖大な情報と、さらに243庭の古庭園を取り上げた「日本庭園史図鑑 全26巻」を上梓した直後だけに、さまざまな古文献などを読破した結果、日本庭園と四神相応の繋がりが深いことを知り、そこから星座を用いることによって、先ず日本庭園史上初めての星座表現した手法となったのである。しかも星は必ず東から昇っていくこと、そして北斗七星は四神相応と深い関係があること、さらに小川治兵衛のおこなった伝統的な石組手法とは異なる表現方法で用いることができたことなど、すべてにおいて新しい手法を盛り込めたことは、まさに三玲の蓄積してきた庭園に対しての、新しい提示であり、しかもそれがすべて伝統に則った範囲の中で構成されたということも、まさに三玲らしい設計系になったといってよいであろう。

本庭の七石の高さは、高・中・低のバランスを考えたリズミカルな構成となっている。北斗七星自体の星の明るさは、ほぼ同等の明るさであるために、ここで表現されたことは、実際の星の明るさによる高さの違いなどではない。逆に考えると、三玲の設計の中で、そのような具象的な方法を用いることは考えられず、まさに意匠的な創意工夫によって生み出されたと考えてよい。

背後には、二重生垣によって書院との仕切りを設けている。この二重生垣の手法も、大徳寺本坊庭園、孤篷庵方丈前庭などに用いられている手法が取り入れられ、ここでも古典的な構成を用いていることがわかる。

日本庭園の中において、星座表現という大胆な構成が取り入れられたが、これも単なるデザイン的なことや、思いつきだけでおこなったのではなく、伝統を知り尽くした、とても思慮深いところから生まれた、まさに新しい伝統の始まりといってよいのではないだろうか。

重森三玲の想い

庭園を作庭していくことは、そこに作るという創意工夫を施すのであれば、古典には用いられていない、また誰もおこなったことがない新しい要素を取り込むことは重要なことである。しかしながら、それが独りよがりの意匠に走ってしまい、そこに思想性、哲学感、芸術性が感じられないのであれば、そんなものは作る必要性が無い。ところが三玲は、創意工夫をする際に、日本の伝統を知り尽くしたからこそ、次なる一歩が踏み出せたのである。これはどんな分野であっても同様であり、しかもその知るという行為は、幅広い視野を持ってあらゆる伝統文化の美を掴んでいってこそ、初めて新しいことができるのである。三玲はこのような下地を、学生時代から着々と積み上げてきた。だからこそ彼の新しい創作が、日本的なことから逸脱してしまうようなことを徹底的に避けながらも、新しい創作をとことん突き詰めた結果、本庭の作庭が、「現代の古典」となって成功した最大の要因であるといえる。正に終生の目標として掲げ、目指した「永遠のモダン」の始まりであり、彼の作品作りの基点になったのである。