東福寺「伽藍面」を象徴する、禅宗 現存最古、最大の三門。

東福寺は、嘉禎2年(1236)九條道家公の発願によって、延応元年(1239)仏殿が上棟され、開山に聖一国師を講じて開創された。道家公は建長4年(1252)に薨去し、一條実経公が遺志を継承して諸堂の建立を進め、文永10年(1273)法堂の落慶を見る。ここに七堂伽藍はようやく完備した。三門の建立もこの時期になされたものと思われる。当寺はその後、元応元年(1319)、建武元年(1334)、延元元年(1336)と再三の火災に遭い、三門も焼失している。現三門は焼失後間もなく再建にかかり、応永32年(1425)に完成したものである。

その後、幾度か小修理が加えられたが、昭和44年(1969)より創建以来実に600年振りに全面解体修理が文化庁により行われた。

8年9ヶ月の歳月と5億円の巨費をかけ、ようやく昭和53年(1978)3月に完成した。

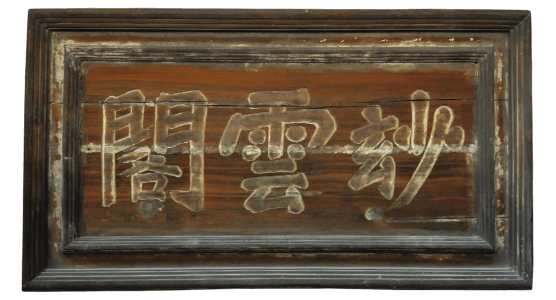

この三門は、昭和27年(1952)に国宝建造物に指定された。棟高は22メートル余、五間三戸の二階二重門で、大仏様式を用いた入母屋造りで、禅宗三門としては最古、最大、最優のものといわれている。楼上の扁額「妙雲閣」は室町幕府四代将軍足利義持公の筆蹟、天井画は兆殿司、寒殿司の筆になるものである。また、正面宝冠釈迦如像および十六羅漢像は室町時代初期の作と伝えられている。

当三門はいわゆる東福寺「伽藍面」を象徴するものであり、わが国三門の白眉をなすものである。

宝冠釈迦如来坐像

十六羅漢

三尊の両翼に配された十六羅漢は、本尊に向かって右(左翼)に第一尊者から第十五尊者まで奇数の番号が与えられた羅漢。反対側(右翼)は同じく第二尊者から第十六尊者まで偶数の羅漢それぞれ八ずつ配される。

左翼(本尊に向かって右)

右翼(本尊に向かって左)